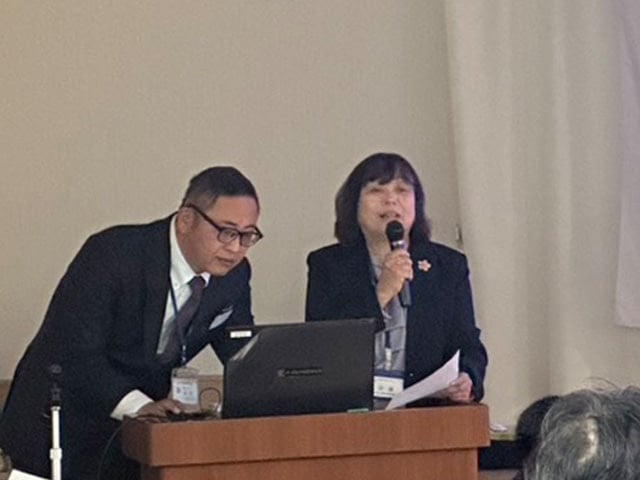

2025.10.30 療育事業例会(地区補助金)

卓話:こども発達支援センター 所長:加藤里美様

作業療法士:田﨑奈様 言語聴覚士:田辺あか里様

社会福祉法人岡崎市福祉事業団 理事長 伊藤茂様

障がいサポート課課長・福祉の村所長 外山克之様

会長あいさつ

皆さんこんにちは。本日は療育事業例会で、子ども発達センターを会場として行わせていただいております。ありがとうございます。

世界的にも発達障害と言われる状況を抱えている人たちが増加傾向で、特にコミュニケーションでつまずきを生じやすく、人との関係が難しくなる成人期の社会生活にも課題が顕著です。その人へのご理解などの面から孤立、孤独に陥ることもあり、相互理解の関係性が大変重要です。

さて、ロータリー地区補助金を使い事業を行います。本日は発達障害について知ること、療育の内容を聞いていただきたい。寄贈物品を通し、どのような働きかけでつまずきにアプローチするかをお聞きいただけると。これは作業療法と言われるところです。

作業療法中の姿は遊んでいるだけと思われるかもしれませんが、実は遊びが子どもの育ち、人間としての力を伸ばすかにいかに大切か、ご理解いただけると幸いです。

また今日は言語聴覚士の方からもお話をいただきます。私は食べる時によく噛む、咀嚼することがとっても大切だと感じています。グルメ番組で柔らかいものがもてはやされ、飲み込むように食べる風潮は大人にとっても大きな問題です。

このお話は発達支援に特化していますが、実は私たちが老化するところにも通じる内容です。後ほど施設見学も用意しております。大変貴重な機会ですので、ぜひとも見て聞いていただけたらなと思います。今日どうぞよろしくお願いします。

ご挨拶:社会福祉法人岡崎市福祉事業団 理事長 伊藤茂様

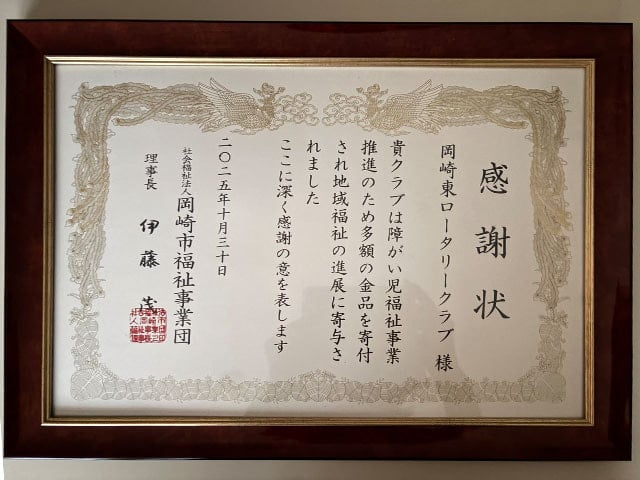

皆さん、こんにちは。岡崎市福祉事業団の理事長、伊藤でございます。本日はお忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございます。この度、岡崎東ロータリークラブ様よりご寄付を賜り、心より感謝申し上げます。

私ども福祉事業団は、高齢者や障害児者に関わる事業など50を超える福祉サービスを、600名以上の職員で展開しております。地域福祉に貢献するセーフティネット機関として、障害等の重たい方の受け入れも断らず、どなたもしっかり見ていく方針のもと、岡崎市の福祉向上に努めております。

今回ご厚意をいただきますこども発達支援センターは、福祉的領域を必要とするお子様が自立して生活し、集団生活に適応できるよう支援する施設です。保護者の皆様が安心して子育てできるよう、職員一丸となって応援しております。

いただきましたご厚意は、お子さんの療育支援に活用し、健やかな成長を目指してまいります。皆様への感謝を胸に、これからも市民の皆様の福祉向上に全力で取り組むことをお約束し、挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。

ご挨拶:障がいサポート課課長・福祉の村所長 外山克之様

これから療育の内容をお話しさせていただきます。まずこども発達支援センターの役割をご説明し、次に皆様からご寄付いただいた道具を子供たちがどのように使って楽しんでいるかを説明します。

療育は、一見するとただ遊んでいるように見えるかもしれませんが、楽しむことはもちろん第一に考えつつ、それだけではありません。子供たちの成長にとって何が良いかを考え、しっかりとした「意図」を持って活動を行っています。今日はその意図も含めてお伝えし、皆様のお役に立てればと思います。

卓話:こども発達支援センター 所長 加藤里美様

皆さん、こんにちは。この度は素敵な遊具を寄贈していただきまして誠にありがとうございます。子供たちと大切に使わせていただきたいと思っております。

本日は、私からこども発達支援センターの施設の説明と発達支援についてお話しし、その後、担当の作業療法士から、今回いただきました寄贈遊具がどのように使われているかをご紹介させていただきます。

こども発達支援センター「すくも」は、福祉の村の中に平成29年4月に開所しました。発達に心配のあるお子さんの相談、医療、領域を総合的に提供し、その子に合った健やかな発達をサポートする複合施設です。3階は市の直営、私たちが運営しております1階と2階のこども発達支援センターは、岡崎市の指定管理制度のもとで管理を任されております。

事業は、通所領域と訪問支援の2つがございます。通所領域には、1歳から概ね3歳までの親子通所「めばえ」、3歳以上のお子さんだけの単独通所「わかば」、そして保育園や幼稚園に通いながら週1回などに参加いただく「つばさ」があります。現在、これら3つの領域を合わせて約300名のお子さんが登録されています。今回いただきました遊具は、主に単独通所「わかば」の子供たちを中心に利用させていただきます。

センターの利用は、多くの場合、1歳半検診が入口となります。検診で発達が心配なお子さんが、市の教室などを経て、まず親子通所の「めばえ」につながります。そこで通いながら、3歳になった時に地域の保育園や幼稚園に行くか、引き続き単独通所の「わかば」で領域が必要か、保護者や関係機関の皆さんと一緒に考えていきます。

私たちが「療育」と呼んでいるものは、児童発達支援という福祉サービスです。地域の保育園とは違い、保育士の他に、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、臨床心理士といった専門職がおります。それぞれの専門職がお子さんの発達の評価を行い、それに基づいた支援を行っています。遊びを通して楽しい経験をしながらも、体の使い方や感覚を刺激したり、約束やルールを知らせたりと、「保育プラスアルファの発達支援」を行うことが領域だと考えております。

「発達」には様々な分野があり、その進み方にはデコボコができます。このデコボコが目立つのが「発達障害」と呼ばれるものです。これは生まれつきの脳機能の偏りであり、育て方のせいではありません。外見からは分かりにくいため、誤解されやすいのですが、その子の特性をよく知り、周りがポジティブに関わること、環境を整えることが支援の第一歩になります。 私たちセンターは、この大切な乳幼児期に適切な関わりをすること、そして地域の支援の質を高める中核的な役割を担っていると自負しております。皆様のご理解が深まることを願っております。

卓話:作業療法士 田﨑奈様・言語聴覚士 田辺あか里様

作業療法士の田﨑ブロックとプレイベースという素敵な遊具をいただき、ありがとうございます。

ここからは動画を見ながらのご説明でした

遊びは子供の発達を支える基盤です。スペースブロックでは、子供たちは順番待ちをしながらよじ登り、バランスを取り、ボールプールに飛び込むなどスリルを楽しんでいます。プレイベースでは、転がったり、弾む感触を楽しんだり、お友達と一緒に乗って「共有する」経験もできています。 こうした遊びは、バランス感覚や体をコントロールする力(運動感覚)を養い、「できた」という達成感(成功体験)につながります。また、順番待ちやお友達と関わることで社会性の発達も促されます。 今回頂いた遊具を通じて、子供たちの体、情緒、社会性の発達を支援していきます。大切に活用させていただきます。本当にありがとうございました。

この後、こども発達支援センターの見学と説明を頂きました。